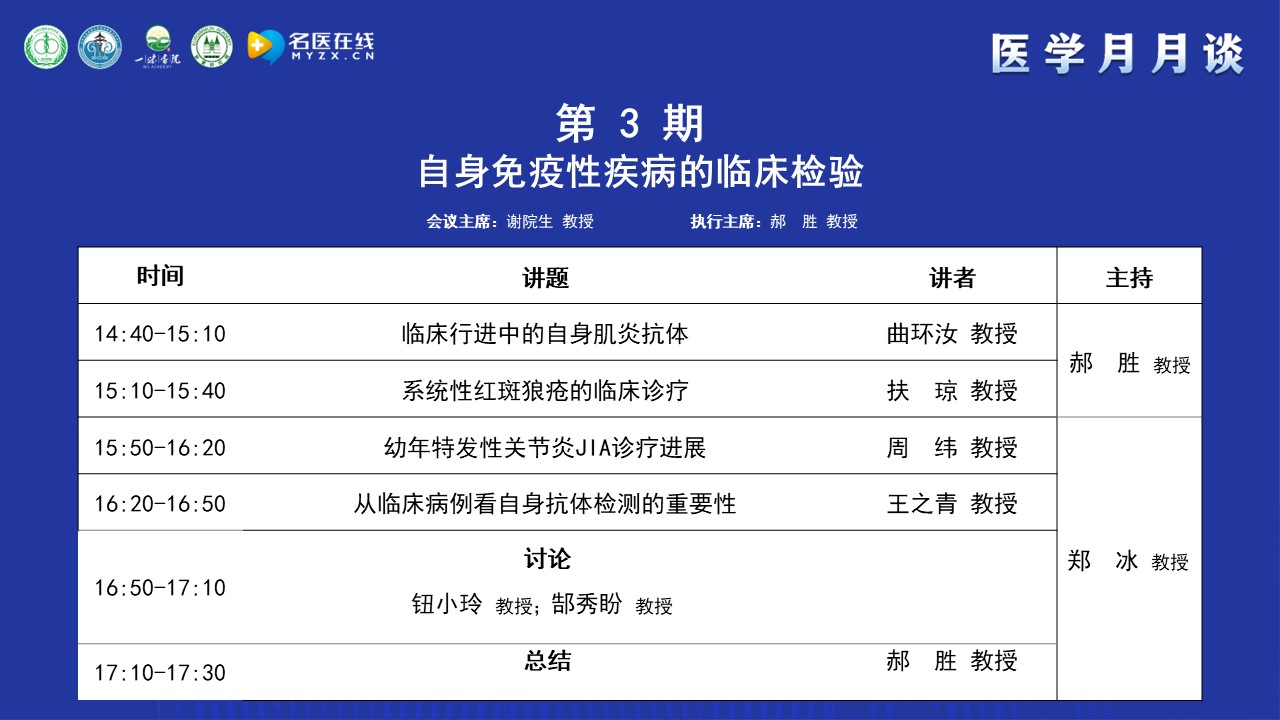

2025年5月16日,由北京中西医结合学会举办的《医学月月谈(第3期)——自身免疫性疾病的临床检验于线下(上海)线上同步举行。本次论坛由北京中西医结合学会肾脏病专业委员会主任委员、北京中西医结合肾脏疑难病会诊中心主任、北京大学航天中心医院肾内科主任医师特聘教授、解放军总医院及南开大学医学院博士生导师谢院生教授担任大会主席,上海交通大学医学院附属儿童医院郝胜教授担任大会执行主席,上海中医药大学附属龙华医院曲环汝教授、上海交通大学医学院附属仁济医院扶琼教授、上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心周纬教授、上海交通大学医学院附属仁济医院王之青教授作为讲课嘉宾,上海交通大学医学院附属仁济医院郑冰教授作为主持嘉宾,上海交通大学医学院附属儿童医院钮小玲教授、上海交通大学医学院附属新华医院郜秀盼教授作为本次大会的讨论嘉宾。

致辞嘉宾谢院生教授

谢教授代表本次活动的承办单位北京中西医结合学会肾脏病专业委员会、北京中西医结合肾脏疑难病会诊中心以及一味书院对各位专家、各位同仁及各位朋友参加第3期“医学月月谈”的学术交流活动表示热烈的欢迎和衷心的感谢。谢教授简单介绍了“医学月月谈”的前身“肾病月月坛”的历史,“肾病月月坛”是在疫情防控期间开展的线上学术交流活动,以肾脏病或系统性疾病肾损害的诊治为主,每期一个主题,为了让更多的人受益,升级为“医学月月谈”。“医学月月谈”是一个以临床需求为导向,以解决临床问题为目的,接地气的医学交流活动。本期医学月月谈非常荣幸的邀请到郝胜教授作为本期的执行主席,相信本期月月谈将在郝教授的引导下,在上海专家们的大力支持和配合下,取得圆满成功。

致辞嘉宾郝胜教授

上海交通大学医学院附属儿童医院郝胜教授致辞,郝教授对谢院生教授表示感谢,并对月月谈的学术价值给予可高度肯定。

郝教授指出,本期主题关注于自身免疫性疾病的临床检验,邀请到该领域临床及检验知名的专家。郝教授特别感谢与会专家百忙之中共商诊疗策略,期待通过本次研讨会能为自身免疫性疾病的临床检验引领方向,为提升区域诊疗水平作出贡献。

演讲嘉宾曲环汝教授

讲题:临床行进中的自身肌炎抗体

从特发性炎性疾病(IIM)临床异质性到精准诊疗:肌炎抗体的临床价值与中西医视角

曲环汝教授通过抗Jo-1、抗PL-12 、抗MDA5抗体阳性的4例IIM相关间质性肺病(ILD)病例,系统性阐述了肌炎抗体谱在IIM诊疗中的核心价值。这4例患者均具有不同程度的ILD伴不同肌炎抗体阳性,但在皮疹、肌肉症状、关节受累等临床表现具有差异性,治疗后的临床结局不尽相同,凸显了IIM的临床异质性这一诊疗难点,同时也提示肌炎抗体检测及分型对诊疗的重要性。

目前临床最常用1975年Bohan和Peter提出了PM/DM诊断标准,2017年ELUAR/ACR的IIM标准较为复杂,仅纳入抗Jo-1抗体且未考虑ILD,普适性较低。但不断更新的IIM诊断标准正逐步纳入肌炎抗体。临床将IIM分为五个亚型,皮肌炎(DM)对应抗Mi-2、NXP2、TIF1γ、SAE和MDA-5抗体,抗合成酶综合征 (ASyS)应以抗JO-1、PL-7、PL-12、OJ、EJ等抗合成酶(ARS)抗体为特征,免疫介导的坏死性肌病(IMNM)与抗HMGCR和SRP抗体相关,包涵体肌炎(IBM)对应抗cN1A抗体,多肌炎(PM)则缺乏特异性抗体。综合临床表现、肌肉病理和抗体结果,可提高对患者诊断分型的准确性。

2025年最新综述总结了抗体表型与临床特征的深度关联。ARS抗体与ILD相关、抗NXP2抗体与胃肠道受累相关、抗TIF1-γ抗体与恶性肿瘤相关,新发现的抗CCAR1与抗TIF1γ抗体共存时有一定肿瘤修正价值。抗MDA5抗体则与RP-ILD相关。抗Ro52抗体是IIM中最常见的肌炎相关抗体(MAAs),其与抗MDA5或抗ARS抗体共存时,ILD进展风险提高2.1倍。曲教授指出,同一MSA亚型患者也存在较大异质性,尤其是ASyS患者和抗MDA5抗体阳性DM患者。需综合皮疹、肌肉受累、ILD等临床特征,结合Ferrin、CRP、ESR等实验室指标、免疫学及HRCT影像学结果,评估性别、年龄等危险因素,对患者进行风险分层,进而选择个性化的治疗方案。此外,研究证明抗MDA5抗体滴度与疾病活动度相关,动态监测抗MDA5抗体滴度有助于监测病情变化、预测复发及指导治疗。

最后,曲教授从中医理论为IIM诊疗提供独特视角。中医认为五体痹则五脏痹,肺主皮毛,《素问》言:“皮痹不已,复感于邪,内舍于肺”,揭示了ASyS和MDA5-DM患者易发ILD的原因。脾主肌肉,《脾胃论》云:“脾病则怠惰嗜卧,四肢不收”,中医主张治痿独取阳明。从中医角度,肌炎治疗应遵循“未病先防,已病防变,截断治疗”和“致病必求本,邪正以祛邪”的原则。中西医结合理念可为IMM-ILD等难治亚型提供新思路。

郝胜教授点评:疾病最重要的是准确诊断以及后续治疗。最近十余年,随着肌炎抗体检测技术的突破,临床检验特别是新抗体检测,带来了特别重要的临床价值。原来依赖肌肉活检等侵入性检测的分类标准,随着肌炎抗体临床价值的不断明确,肌炎特异性抗体检测一定程度可能替代肌肉活检,目前已有多种肌炎特异性抗体被纳入到分类标准中。同时,中医对肌炎的辨证阐释也同样具有非常重要的作用。但目前临床仍存在很多值得深入探讨的问题,比如患者同时存在多个肌炎抗体阳性的临床场景。

演讲嘉宾扶琼教授

讲题:系统性红斑狼疮的临床诊疗

狼疮肾炎(Lupus nephritis,LN)的发病机制复杂,是全身和局部因素共同作用的结果,近年来肾脏局部微环境的研究得到广泛的重视。在临床上,早期诊断和规范治疗是改善预后的重要举措,治疗应是多方面的、多层次的

扶琼教授指出终末期肾脏病(End stage renal disease,ESRD)发生率在2000年后开始上升,发展中国家比例高于发达国家,其中IV狼疮肾炎发生15年ESRD比例高达44%,临床上有非常大的需求未被满足。狼疮肾炎发病机制复杂,涉及到肾小球、小管间质、肾血管、肾脏固有细胞、原位和外来免疫细胞以及独特的肾脏免疫微环境:自身免疫复合物沉积在肾脏,促使肾小球和肾小管发生病变;内皮功能异常,肾脏会募集炎症性CD16+巨噬细胞和T细胞进入肾小球新月体。在小管间质组织中,免疫复合物从临近血清内皮移位到固有巨噬细胞,激活肾脏巨噬细胞;募集的免疫细胞包括髓系DC、pDC、各类淋巴细胞、T细胞-B细胞分化为浆细胞,参与局部抗原反应;炎症和小管间质缺氧诱导小管细胞代谢紊乱和萎缩;生长因子诱导周细胞等间质基质细胞向纤维细胞分化,最终导致肾脏纤维化和不可逆损伤。

扶琼教授接着从狼疮肾炎血液生物标志物研究、尿液生物标志物研究、空间蛋白组学研究、单细胞转录组学研究和B细胞靶向治疗五个方面对狼疮肾炎的最新进展做了系统阐述。

首先在狼疮肾炎的血液生物标志物研究中,美国AMP(The accelerating medicines partnership in lupus nephritis)组织采用Olink技术对225例SLE患者(813个样本,64个对照样本)进行蛋白组学研究,聚类后发现2000多个差异蛋白,GO分析后发现神经炎症调控通路参与狼疮肾炎;另一方面,研究发现由34种差异蛋白组合的诊断模型,在12周的变化可以预测1年后的治疗应答情况;其中,完全缓解的患者中CD27、VSIG4和TIM-3三种蛋白明显下调。

在狼疮肾炎尿液生物标志物研究方面,蛋白组学则发现表征肾脏炎症的生物标志物IL-16、CD163在治疗后下降,与治疗应答密切相关。研究进一步以NIH活动度大于2为阈值,通过机器学习,发现由12个蛋白质组成的诊断模型能够很好地预测肾脏评分,其性能优于蛋白尿、补体和抗dsDNA抗体;其中,巨噬细胞表达的CD163、淋巴细胞表达的Cathepsin S 能够反映肾内炎症。在增殖性狼疮肾炎中,3月内生物标志物的下降能够预示1年后的肾脏缓解和eGFR损失。因此,扶琼教授指出,免疫治疗是第一位的。蛋白尿下降并不意味着肾脏缓解,不能完全反映肾内炎症下降;尿液中无创生物标志物可能能够更好地预测狼疮肾炎缓解情况。

扶琼教授进一步分享了狼疮肾炎空间蛋白组研究方面的最新进展。有研究利用串联免疫组织化学(sIHC)对18种抗体、DNA和PAS进行染色和多重全切片分析,最终实现可视化。结果发现,在纯膜性LN患者中存在肾小球内CD68+细胞(包括内皮细胞内),但与增殖性LN相比,其组织密度较低,暗示了巨噬细胞/单核细胞在膜性LN的肾小球病变中的作用。2024年ACR指南也指出应对纯膜性的LN必要时进行积极治疗。

扶琼教授紧接着又分享了其在狼疮肾炎中的单细胞转录组学研究。扶教授团队聚焦在B细胞的研究,揭示了LN肾脏活跃的B细胞滤泡外免疫应答和致病性免疫微环境:LN肾脏存在大量年龄相关B细胞(Age-Associated B Cells,ABCs)和抗体分泌细胞(Antibody-secreting cells,ASCs);LN肾脏局部存在活跃的滤泡外B细胞应答,GZMK+CD8 T细胞高度密集,细胞中的II型干扰素通路高度活化,并能够通过分泌IFN-γ和IL-21促进ABCs分化。

最后,扶琼教授还提到了CART细胞治疗进展。BMS公司、CABA公司、KYVERNA等公司狼疮肾脏的B细胞靶向治疗结果不尽人意,进一步强调治疗应是多方面的、多层次的,且应该放到更早期的治疗策略中。这也符合ACR 2024狼疮肾炎指南。

郝胜教授点评:狼疮肾炎发病机制复杂,缓解率曾一度下降,但近年来开始上升,临床上有很多患者不能达到预期,亟需新的诊断和治疗方式。

演讲嘉宾周纬教授

讲题:幼年特发性关节炎JIA诊疗进展

早发现,早治疗,儿科、成人风湿科协作治疗幼年特发性关节炎

周纬教授主要从幼年特发性关节炎的概述、全身型JIA(SJIA)的诊断治疗和关节型JIA的诊断治疗三个方面详细介绍了JIA的诊断和治疗的进展。

根据国际风湿病学联盟(ILAR)的定义,JIA是指16岁前起病,存在任何1个关节炎,并且持续时间>6周,在排除了其他可识别原因后即可诊断为JIA。根据临床表现、受累关节数、血清学指标和发病年龄等因素可以将JIA分为全身性JIA(SJIA)、少关节型JIA(OJIA)、多关节型JIA(PJIA)等多个类别。SJIA与成人斯蒂尔病(AOSD)具有极高的相似性,应视为同一个疾病对待,有助于疾病在儿科和成人疾病之间的衔接管理。周教授详细介绍了SJIA国内外不同时期的分类标准和诊疗建议,高度认同EULAR/PReS制定的SJIA评估标准,具有较高的实用性。接下来周教授还详细介绍了关节型JIA的诊断、治疗的标准和临床实践指南,周教授提到ANA不用于JIA的诊断,但是可以提示慢性前葡萄膜炎的风险,有助于提前预测疾病轨迹,以优化治疗策略和随访管理。

最后,周教授再次总结了JIA的诊断和治疗要点、目前存在的挑战及前沿进展,并结合自身多年临床经验,毫无保留地分享了在儿童风湿病诊疗过程中应该注意的具体事项,令与会同道收获满满。周教授建议做好儿科和成人风湿科的平稳转接,以确保患者得到充分且合适的治疗。

演讲嘉宾王之青教授

讲题:从临床病例看自身抗体检测的重要性

从抗核抗体及实验室检测、临床病例探讨、抗核抗体多中心研究三方面聚焦 SLE 等临床病例中的 ANA 检测,系统探讨抗核抗体检测在自身免疫性疾病诊疗中的重要价值

王之青教授首先阐述抗核抗体(ANA)的基础概念与实验室检测体系。ANA 作为真核细胞内抗原成分的自身抗体总称,可通过模拟激素受体激活、阻断信号传导等多种病理机制致病。2019 年 EULAR/ACR SLE 分类标准明确将 ANA 阳性作为诊断准入标准。新冠感染人群研究显示,ANA 阳性率显著升高且与临床症状严重程度、预后转归密切相关。实验室检测方面,间接免疫荧光法(IIFT)是 ANA 筛查的参考方法,但存在手工操作繁琐、读片依赖经验、实验室间差异显著等问题。2023 年,仁济医院李敏教授与北京协和医院李永哲教授共同牵头制定《间接免疫荧光法用于抗核抗体实验室检测的中国专家共识》,着力推动检测流程的规范化与标准化。

在临床病例分析环节,王教授通过两例典型病例揭示检测与诊断的逻辑要点。第一例 68 岁男性患者因血细胞减少、抗 dsDNA 阳性等指标初诊疑似 SLE,经激素治疗后血细胞减少未改善、炎症指标持续升高,复查发现 ANA 荧光阴性、抗 dsDNA 转阴,结合骨髓穿刺及免疫分型最终确诊为脾边缘区淋巴瘤。此病例凸显 SLE 与淋巴瘤的鉴别关键:前者表现为 ANA 阳性、补体降低、关节症状、血尿 / 蛋白尿、激素治疗有效且病程迁延,后者以血液系统受累(如骨髓异常、淋巴结肿大)为核心特征,ANA 阴性、补体正常、病情进展迅猛且激素治疗无效。第二例 78 岁男性因多项抗体增高疑似 SLE 入院,检测中呈现显著非特异性干扰现象:免疫印迹法显示条带本底过深无法判读,化学发光法检测抗体结果全阳性,而采用羊抗人 IgG 二抗的流式荧光法复测仅部分抗体弱阳性,同时流式细胞检测因血浆干扰导致细胞分区模糊,经 PBS 替换血浆后才恢复有效检测。这提示临床需警惕血清中非特异性抗体、高浓度免疫球蛋白等物质引发的假阳性结果,且需关注二抗种属选择对检测准确性的影响。

在抗核抗体多中心研究部分,王教授指出,不同 ANA 核型(如粗颗粒型、致密细颗粒型)对自身免疫病的诊断价值差异显著,即使同一滴度水平下,核型特异性似然比也不尽相同。研究表明,滴度越高,对自身免疫病的提示意义越大,而结合核型特征可进一步提升诊断的精准性。

王教授总结强调,ANA 检测对 SLE 等疾病的诊断、分型及预后评估至关重要,临床实践中需综合运用多种检测方法,结合核型分析与滴度变化进行动态判断,同时高度警惕血液系统疾病与风湿病的症状重叠,审慎排除检测过程中的干扰因素,以实现精准诊疗。

【讨论部分】

Q1:ANA荧光滴度在同一患者治疗不同阶段会发生变化,报告单也报告ANA荧光核型。临床医生如何看待核型的临床意义?还是只更关注滴度?

钮小玲 教授 :

无论是ANA滴度还是核型临床医生都是关注的,特别是对于儿童患者,滴度下降也意味着治疗上的好转。ANA不同核型对于鉴别诊断非常重要,但医院的报告单往往比较简单,比如只有颗粒型和核仁型,但未进一步细分出粗颗粒型或者细颗粒型或者纺锤型等,在实际临床工作用应用有限。因此,在ANA核型的分类上需要进一步的加强。

郑 冰 教授 :

ANA核型的细分需要和临床医生进行详细的沟通,明确具体的临床意义,而不是简单增加不同的核型,导致检验科和临床科室更重的负担,这才更加体现ANA报告对于临床的重要价值。

Q2:新华医院同时设有成人和儿童风湿科,这两大科室对于自身免疫项目的检测结果有什么差别,儿童类自免项目有哪些特点?

郜秀盼 教授 :

成人和儿童风湿的疾病谱不同,成人主要为系统性红斑狼疮、干燥综合征、类风湿关节炎等,而儿童以幼年特发性关节炎、幼年皮肌炎为主,疾病谱的不同会导致解读结果的差异。如抗SSA、SSB抗体阳性,对于成人一般指向干燥综合征,而对于儿童尤其是新生儿,可能是新儿童狼疮。另外,ANA阳性是幼年特发性关节炎葡萄膜炎的一个预测的指标,但是成人中无相应的发现,这也是在ANA解读上的差别。儿童自身抗体阳性的特点与成人不同,首先在成人中,女性自身抗的阳性率远高于男性,但在早期的儿童中性别差异不明显;其次在健康儿童的中自身抗体阳性率低于成人。关于是否要为儿童改变ANA的稀释滴度,目前相关指南暂时不建议,但我们临床工作中发现低滴度ANA阳性对于儿童而言还是有一定的临床价值。

Q3:自身抗体检测时特异性抗体如SSA或CENP-B阳性,而荧光法阴性的情况比较常见,这类报告检验科如何看待?临床如何解读?如何看待不同方法学检测自身抗体的结果不一致?如果临床医生收到这样的报告,通常如何向患者解释?

曲环汝 教授 :

以抗双链DNA抗体为例,其检测方法学多样,不同的方法学在诊断敏感性和特异性上有区别,ELISA和膜条均比较敏感,放免法可检测出高致病性的抗体,以短膜虫为基质的IIFT是最经典的检测方法。但不同的方法学会导致不同的结果,在面对患者时需要进行详细的解释。此外,对于抗着丝点抗体,IIFT和膜条检测结果比较吻合。对于抗SSA抗体,曲教授的体会是膜条检测可能更敏感,膜条阳性的情况下IIFT可能会出现阴性的情况。抗体滴度的高低一定要结合临床,如对于ANCA其滴度与疾病的复发和活动度均有相关性,但有的抗体滴度只适用于诊断。

周 纬 教授 :

目前自身抗体的种类太多,临床怀疑患者是自身免疫性疾病时,可以先查ANA,判断其核型,对临床具有一定的价值后再去做进一步的筛查。在临床工作中,面对的患儿患自身免疫性疾病多年,给家庭带来了很大的焦虑,医生的医疗行为需要减轻患者家庭的负担,减少一些不必要的检查。如抗dsDNA抗体阳性对诊断SLE有临床意义,但一般滴度也可能见于其他自身免疫性疾病,不能单凭结果阳性进行诊断;再比如抗Scl-70抗体尽管是一个诊断抗体,也需要结合临床特征才能进行诊断。

扶 琼 教授 :

扶琼教授谈了几点看法:1.自身抗体检测的临床意义在以前更注重于对于疾病的诊断,当患者出现相关临床症状时,自身抗体检测有助于临床医生判断是否是自身免疫性疾病。但现阶段其临床应用更加广泛,甚至应用于体检、过敏性疾病等,因此对于其临床意义的解读也需要更加广泛的思路。2.方法学在不同的平台检测结果有差异,不同批次的检测也会出现结果的不同,比如检测抗Jo-1抗体、抗Scl-70抗体、 抗U1RNP抗体、抗MDA5抗体等不同医院用不同的平台会出现结果的不同。因此,对于自身抗体阳性结果的解读需要结合检测的方法学、平台、患者的临床症状、体征等综合判断。3.对于自身抗体的检测结果的判断希望临床和实验室能形成良好的交流,发挥最大的检测价值。

郝胜教授总结:

最后,郝胜教授对本次论坛进行了总结。郝胜教授以自己家人及一两岁幼儿检测自身抗体的经历再次强调自身抗体的检测结果一定要结合临床进行解读。

总结过后,郝教授对所有与会的讲者、点评讨论嘉宾、听众及工作人员表示诚挚的感谢,感谢讲者及点评嘉宾的无私分享,感谢工作人员的辛苦付出。至此,本期论坛成功落下帷幕。

下期内容更精彩,期待我们下次再相聚!

↑↑长按上方的二维码,观看精彩会议回放↑↑

医学月月谈(第2期) | 自身免疫性肾病的诊断与治疗

医学月月谈(第2期) | 自身免疫性肾病的诊断与治疗

中国北京朝阳区北辰东路8号北辰时代19层

中国北京朝阳区北辰东路8号北辰时代19层 京公网安备 11010502031121号

京公网安备 11010502031121号